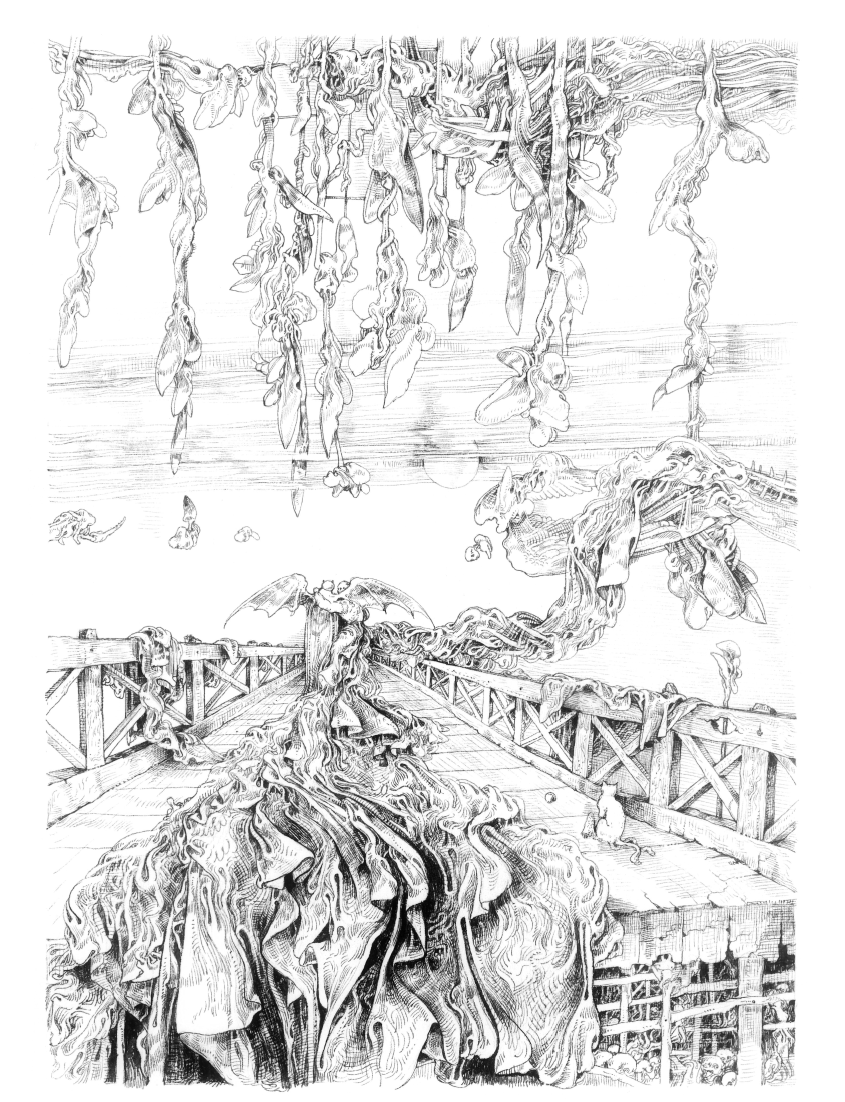

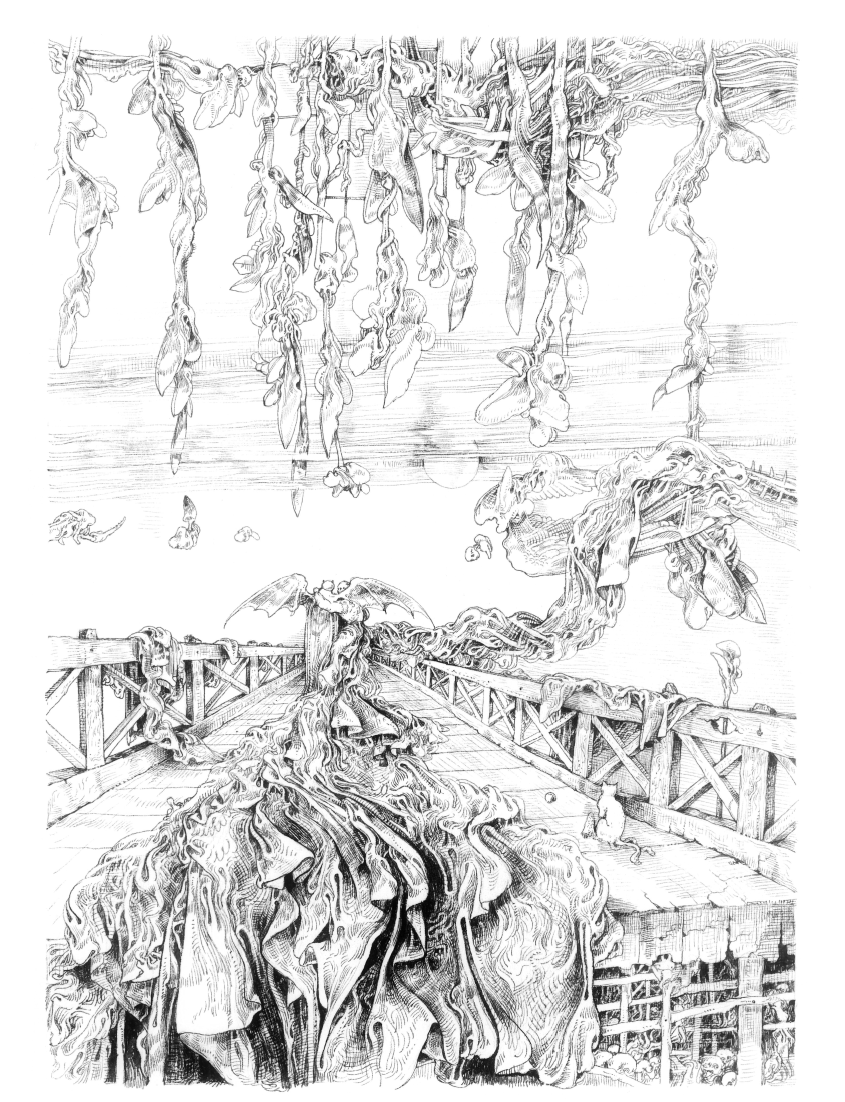

Con su capa tentadora Mefistófeles tira de Fausto en dos sentidos: hacia un horizonte ilusorio y hacia el final de un puente que se abisma. La dirección es una sola, y los interminables pliegues del tejido del mal descienden hacia la perdición. Fausto es iniciado en el camino de tentaciones a que el puente refiere, el tránsito tan breve y azaroso que acaso impediría descubrir algún último propósito a la existencia o alguna verdad suprema que permitiere extender ilimitadamente la vitalidad de lo mortal. Es un escenario en precario equilibrio con la disyuntiva de hundirse en el infierno o de ascender a los cielos. Pretende Fausto algo afín a la piedra filosofal, y no halla el oro de los filósofos.

Mefistófeles tienta al sabio con otorgarle una juventud antinatural con la que luego incidirá sobre el tejido del mundo, creando cauces del mal a su paso. Fausto ambiciona conquistar algo supremo, tan perfecto que al alcanzarlo le haga desear que se detenga el curso de la creación. La soberbia de la inacción así convocada es condenatoria y abre la posibilidad del clamor con el que Fausto cierra el pacto con el Diablo. Es el clamor con que Mefistófeles pretende vencer a Dios en la disputa. Se extiende el trayecto de prueba sobre el puente que es la vida de Fausto, tensado por el lastre que también arrastra hacia lo infernal a Margarita, amparada por la naturaleza de la divinidad, que siempre tiende una generosa posibilidad de salvación, evocada en la imagen con arlos que descienden de los cielos.